Pietrificare con lo sguardo: il mito di Medusa

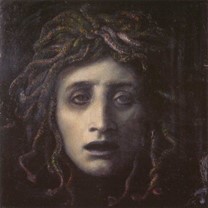

Pietrificare con lo sguardo è un’espressione molto usata nel linguaggio comune. Si riferisce alla capacità di alcune persone di suscitare estremo stupore, paura o terrore in qualcun altro, al punto tale da renderlo immobile, semplicemente guardandolo. L’origine di tale locuzione è legata al famoso mito delle tre sorelle Gorgoni, e in particolare di Medusa (Fig. 1). Figlie delle divinità marine Forco e Ceto, Steno, Euriale e Medusa avevano il potere di pietrificare chiunque incrociasse il loro sguardo.

Tradizionalmente le tre sorelle sono raffigurate come orrende donne con ali d’oro, mani di bronzo, occhi scintillanti, dall’ampio viso rotondo, incorniciato da una massa di serpenti come capelli, e dalla bocca larga con zanne suine. Il mito narra però che Medusa in realtà in principio fosse una bellissima fanciulla che aveva sviluppato l’abilità di sedurre gli uomini con il solo sguardo, tanto da far invaghire di sé perfino il dio del mare, Poseidone. Per questo, in alcune rappresentazioni ha le sembianze di una giovane di bell’aspetto.

Secondo la leggenda a trasformarla in mostro sarebbe stata infatti Atena, come punizione per essersi unita con Poseidone in uno dei suoi templi. In altre versioni, Atena è furiosa con Medusa a causa della sua bellezza, percependola come una “rivale”.

Il mito di Medusa si interseca con quello di Perseo, figlio del re degli dei Zeus e di Danae e quindi nipote del Re Acrisio.

La leggenda narra che quest’ultimo consultò l’oracolo al fine di conoscere il futuro del proprio regno. L’oracolo rivelò che la figlia Danae avrebbe avuto un bambino che lo avrebbe ucciso. Acrisio, quindi, particolarmente preoccupato per la propria vita e la propria autorità, rinchiuse Danae in una torre al fine di impedire alla ragazza contatti con il mondo esterno. Danae però fu sedotta da Zeus, che trasformatosi in pioggia riuscì ad accedere alla torre in cui era relegata la fanciulla. Dall’unione dei due nacque appunto Perseo. Così una volta che Acrisio venne a conoscenza della nascita del nipote fece gettare in mare una cassa con all’interno la figlia e il bambino. La cassa raggiunse l’isola di Sefiro, dominata da Polidette, il quale innamoratosi a prima vista di Danae offrì la propria ospitalità a quest’ultima e a suo figlio. Tuttavia, Perseo costituiva secondo Polidette un ostacolo al matrimonio con la madre, la quale infatti concentrava tutte le sue attenzioni sul figlio. Così decise di architettare un piano per allontanare Perseo. Con un inganno e fingendo di unirsi in nozze con un’altra donna, Polidette chiese a Perseo come regalo la testa di Medusa, convinto che il giovane nel tentare di compiere la grande gesta non sarebbe sopravvissuto e così avrebbe potuto sposare Danae.

Il piano di Polidette non ebbe il risultato da lui sperato. Infatti, grazie al supporto degli dei che garantirono a Perseo gli strumenti per affrontare Medusa, tra cui in particolare uno scudo da parte di Atena, il figlio di Danae, raggiunta l’isola in mezzo all’oceano dove abitavano le Gorgoni, e mentre queste dormivano, con la mano guidata da Atena e guardandole soltanto attraverso il riflesso nello scudo per non restare pietrificato, riuscì a decapitare Medusa.

Una volta tornato a casa, Perseo usò la testa di Medusa per impietrire anche Polidette, che voleva costringere Danae a sposarlo, e fece lo stesso con i cortigiani e con suo nonno Acrisio, che voleva impedirgli di passare attraverso i suoi territori.

Partendo dalla mitologia, la figura di Medusa è riuscita ad affascinare tantissimi illustri scrittori, scultori e pittori, tanto da arrivare ad influenzare profondamente il mondo dell’arte.

La figura di Medusa nell’arte

Fra le più antiche rappresentazioni plastiche giunte fino a noi possiamo citare la raffigurazione su una metopa da Selinunte (540 a.C., oggi al Museo Archeologico di Palermo), dove si vede Perseo che uccide Medusa sotto gli occhi di Atena, e la rappresentazione di Medusa sul frontone occidentale del tempio di Artemide a Corfù (580 a.C., oggi al Museo Archeologico di Corfù). Inoltre, nell’arte greca, Medusa viene dipinta anche sulle ceramiche, dove in alcuni casi viene riprodotta la forma del volto, in altri invece alcune scene legate al mito.

Passando all’arte romana, notiamo che il soggetto di Medusa appare spesso anche nei mosaici pavimentali, negli affreschi e sulle monete. Da un punto di vista stilistico, è interessante osservare come nell’arte romana il volto di Medusa risulti più addolcito rispetto alle rappresentazioni disponibili nell’arte greca, passando dall’essere un orrido mostro al diventare una figura femminile, sempre però caratterizzata da una “chioma” di serpenti al posto dei capelli.

Durante il Medioevo, e l’avvento del cristianesimo, la produzione artistica si concentra sulle rappresentazioni bibliche in cui non trovano spazio altre figure, come appunto quella di Medusa. Per rivedere l’immagine di quest’ultima, oltre alla sua raffigurazione nel 1510 sulla volta della Villa Farnesina a Roma ad opera di Baldassare Peruzzi, occorre attendere l’immensa opera di Benvenuto Cellini, Perseo con la testa di Medusa (1545-1554), realizzata in bronzo per la Loggia dei Lanzi di Firenze (Fig. 2). La scultura rappresenta Perseo che mostra trionfante la testa di Medusa. Con l’obiettivo di enfatizzare il valore morale dell’eroe in contrapposizione all’inumanità del mostro, Medusa risulta quasi dormiente.

Più avanti, nel 1597, un affresco del pittore Annibale Carracci (oggi conservato a Palazzo Farnese a Roma) racconta il momento in cui Perseo pietrifica Fineo e i suoi seguaci mostrando loro la testa di Medusa. Nel medesimo anno, Medusa diventa protagonista anche di un’opera ben più famosa, lo Scudo con testa di Medusa di Caravaggio, oggi conservato a Firenze presso gli Uffizi. E poi ancora, viene rappresentata in La Medusa di Peter Paul Rubens (1618 circa), che raffigura la testa della Gorgone gettata per terra con decine di serpenti e rettili che le si dimenano intorno, nonché raffigurata da Gian Lorenzo Bernini (1638) nell’opera Busto di Medusa (Fig. 3a) e da Antonio Canova (1800 circa) nel Perseo trionfante (Fig. 3b) con il braccio steso in avanti a sostenere la testa della Gorgone.

Alla fine dell’Ottocento la percezione di Medusa nell’arte cambia radicalmente. A fare da padrona in questa fase è il suo fascino fatale, in cui il richiamo carnale e il sacrificio umano si fondono insieme, trovando un punto di incontro nell’aspetto conturbante di Medusa stessa. Esempi evidenti di questa nuova tendenza è la Medusa di Arnold Böcklin, 1878, (Fig. 4a) quella di Franz von Stuck, 1892, (Fig. 4b) di Fernand Khnopff, 1898, e di Gustav Klimt, 1902.

In epoca moderna la figura di Medusa è stata inoltre ripresa in una versione policromatica, come omaggio a Caravaggio, da Renato Guttuso (1985) e dall’artista siciliano Bruno Caruso, il quale ha realizzato alcune splendide illustrazioni ed un mosaico. Ai giorni nostri Medusa compare anche in alcuni loghi, come quello dell’azienda cinematografica Medusa Film S.p.A. e nel brand di moda Versace (Fig. 4c). Non mancano, infine, alcuni richiami fumettistici, come in Dylan Dog, che mescola Davide e Golia di Caravaggio con il mito di Medusa, e nei Simpson, dove una Marge-Gorgone pietrifica il marito Homer.

Richiami letterari e psicologici

Dal punto di vista letterario, Medusa è ripresa in molti testi di spiccata rilevanza e notorietà, come ad esempio ne Le Metamorfosi di Ovidio, dove si legge “La figlia di Giove si voltò e si coprì con l’egida il casto volto, ma, perché quell’oltraggio non restasse impunito, mutò in luride serpi i capelli della gorgone” (Ovidio, Le Metamorfosi, IV, 799-801) e nel IX canto dell’Inferno del poema La Divina Commedia, dove Virgilio intima a Dante di voltarsi indietro e di chiudere gli occhi, come aveva fatto l’eroe greco Perseo, per evitare di essere pietrificato dalla Gorgone. Si legge infatti “Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso: che se il Gorgon si mostra, e tu il vedessi, nulla sarebbe del tornar mai suso” (D. Alighieri, Commedia, Inferno, 51-57). Poco dopo sarà lo stesso Virgilio che si premura di proteggere il sommo poeta, oscurandogli la vista con le proprie mani.

Secondo alcune interpretazioni, la Medusa dantesca, oltre a rappresentare un mistero a cui è impossibile trovare soluzione, è il simbolo di un’intimidazione letale e terrificante (Medusa, un mostro dal fascino mortifero, Storica National Geographic, https://www.storicang.it/a/medusa-mostro-dal-fascino-mortifero_15193). Non a caso, è stata spesso accostata ad immagini di morte e di paura. Tuttavia, la Gorgone sarebbe stata associata nel tempo anche ad una simbologia completamente diversa. Pur essendo sfuggente e temibile, sarebbe al tempo stesso portatrice di un particolare fascino. Medusa, infatti, è sia un simbolo infernale, sia un’effigie protettiva. Tanto che in passato veniva rappresentata sugli scudi per proteggere chi li indossava (simbolo apotropaico, dal greco antico “αποτρέπειν”, “apotrépein”, che serve ad allontanare o ad annullare un influsso magico maligno).

In epoca moderna, Medusa è stata reinterpretata anche dal movimento femminista e dalla psicanalisi. Dal punto di vista femminista, la storia di Medusa sembra essere un racconto ammonitore della decapitazione simbolica delle donne e della perdita del loro potere. In altre parole, è il simbolo di come appare il potere femminile di fronte all’autorità maschile minacciata. Non è lontana da questa tesi nemmeno la teoria psicanalitica. Già nel 1922 e durante il decennio successivo Sigmund Freud propose una particolare interpretazione del mito di Perseo e Medusa, secondo la quale la testa tagliata della Gorgone sarebbe stata la rappresentazione favolosa del complesso d’evirazione. Scriveva, infatti, nel proprio saggio “Forse saprete che una creazione della mitologia, la testa di Medusa è da ricondursi allo stesso motivo del terrore dell’evirazione” (S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi – nuova serie di lezioni, 1932).

In senso più generico, sempre a livello psicologico, il mito di Medusa che pietrifica con lo sguardo alluderebbe alle trappole mentali di cui siamo spesso vittime. L’unico modo per sconfiggere il mostro che alberga dentro di noi è guardarlo da un’altra prospettiva. In particolare, il mito di Perseo e Medusa vuole dirci che ogni volta che ci troviamo in una situazione in cui ci sentiamo bloccati e paralizzati, abbiamo bisogno di analizzare il contesto da un altro punto di vista, in modo da riuscire a trovare una via d’uscita rispetto al problema.

È così che Medusa è quindi diventata nell’immaginario collettivo una figura leggendaria, che da sempre trasmette fascino e repulsione allo stesso tempo, arrivando talvolta ad incarnare alcune delle nostre paure più intime e profonde. Ma Medusa è anche rappresentazione del duplice ruolo passivo e attivo dello sguardo umano. Così come Medusa con la vista osserva la realtà (ruolo passivo) e pietrifica i suoi avversati (ruolo attivo), allo stesso modo, gli esseri umani posano lo sguardo sulle cose, da un lato, in modo superficiale e passivo, svolgendo la mera funzione di “vedere”, mentre dall’altro hanno la capacità di guardare attivamente verso qualcosa o qualcuno con maggiore intensità, andando ben oltre la semplice superficie e quindi “osservando” ciò che li circonda. In questo modo l’uomo riesce a interpretare il mondo intorno a sé con una conoscenza ed una coscienza diverse.

Guardare la Medusa significa guardare il mondo in modo tale da venirne pietrificati.

(Charles Foucault)

Veronica Elia

Occhiocapolavoro

Dott. Giuseppe Trabucchi – Medico Chirurgo – Specialista in Clinica e Chirurgia Oftalmica

P.IVA 02128970031 – C.F. TRBGPP59D30E463K

Iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi di Milano n. 25154