Ascoltare i colori

I principali sensi che compongono l’apparato neurosensoriale (vista, udito, tatto, gusto e olfatto) costituiscono il sistema che consente al nostro organismo di vivere in piena sintonia con l’ambiente che ci circonda. La somma e la combinazione delle nostre percezioni ci permettono di apprendere ed agire secondo modalità neurosensoriali, che affiniamo nel corso degli anni. La nostra visione del reale è dunque il frutto di una prospettiva sinestetica, vale a dire data dalla “contaminazione” dei diversi sensi, che concorrono in modo diverso a dare vita alle nostre rappresentazioni. Nella sua storia evolutiva l’uomo ha sviluppato come senso principale la vista. L’immagine è il fulcro della nostra percezione a cui gli altri sensi fanno da corollario e ne aumentano le sfaccettature; tutto ciò che ci si delinea davanti è infatti frutto di un’accurata proporzione che predilige alcuni sensi, relegando gli altri a ruoli secondari.

Guardando al mondo animale, possiamo riscontrare combinazioni completamente discordanti dalla nostra; per alcune specie, infatti, la vista è annullata da altri sensi o assente del tutto, e i tratti della realtà sono definiti dall’udito, dall’olfatto, dal tatto. Modificando i fattori di queste “associazioni”, la percezione della realtà in cui viviamo inevitabilmente cambia, fino addirittura a stravolgersi.

La nostra percezione potrebbe effettivamente essere modificata se riuscissimo a tradurre le informazioni derivanti da un senso, per esempio la vista e le immagini, nel linguaggio di un altro senso, ad esempio udito e suoni. Si potrebbe dar vita ad uno scenario in cui, oltre a percepire immagini, colori e forme, si potrebbe anche, per assurdo, “ascoltare ciò che vediamo”, ossia a percepire quello che osserviamo anche tramite il suono.

Il fenomeno dell’audizione colorata

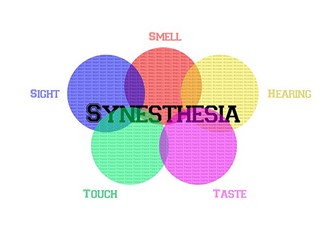

Alcune persone hanno la capacità di associare un determinato colore ad un suono oppure riescono a creare una corrispondenza tra la visione di lettere e numeri e determinate tonalità di colore (Cytowic, R.E.: Synesthesia: A Union of The Senses, second edition; MIT Press, 2002). Non si tratta di un super potere, né tanto meno di un problema causato da un particolare danno cerebrale, ma di un fenomeno sensoriale-percettivo, definito sinestesia, che induce tali associazioni in modo rapido e automatico (Fig. 1).

In letteratura, la sinestesia è una figura retorica basata sull’associazione espressiva di due parole appartenenti a sfere sensoriali diverse. Il termine deriva dal greco syn (insieme) e aisthesis (percezione), che significa appunto “percepire insieme”. Pensiamo ad esempio a “l’urlo nero della madre” di Salvatore Quasimodo all’interno del celebre componimento Alle fronde dei salici in cui, con le parole “urlo” e “nero”, vengono associati udito e vista. Un altro esempio emblematico si trova nel Gelsomino notturno di Giovanni Pascoli in cui con l’immagine poetica “l’odore di fragole rosse” le parole “odore” e “rosse” mettono in relazione olfatto e vista, generando un’esperienza multisensoriale.

Anche nel linguaggio quotidiano ritroviamo espressioni che richiamano un “intreccio” tra differenti sensi, come colore freddo, luci calde, voce ruvida, profumo dolce.

Vedere un sapore e ascoltare un colore

Proviamo a pensare di assaggiare un dolce (ad esempio la torta alle fragole) e di associare il suo sapore al colore viola. Oppure di essere certi che il colore arancione sia associato a una specifica nota musicale. Ecco una descrizione di come possono percepire il mondo le persone che provano esperienze di sinestesia. Nella sinestesia, la stimolazione di una via sensoriale, per esempio visiva, è associata ad un’esperienza sensoriale che interessa un’altra via, per esempio il gusto. Può quindi accadere che uno stimolo visivo sia percepito contemporaneamente anche come stimolo gustativo. Diversi studi indicano come la sinestesia sia legata a un’iperattivazione cerebrale delle aree deputate alla visione (per l’appunto la corteccia visiva primaria) aprendo nuovi orizzonti per la comprensione della variabilità interindividuale della percezione. Come tutti i disturbi percettivi, la sinestetica è considerata un fenomeno soggettivo e individuale (Irene Cristofori, Carola Salvi, Deborah Cennerilli. Hai mai visto un sapore o udito un colore? È la sinestesia Esplorando il fenomeno della sinestesia: dall’esperienza personale alle basi neurali. Magazine Fondazione Veronesi, 2017).

I sinestesici e il loro cervello

Molte regioni cerebrali sono fondamentali per l’esperienza sinestetica e tra esse vi sono regioni sensoriali e motorie ed anche regioni “di più alto livello” nel lobo parietale e frontale. Queste aree cerebrali “di più alto livello” sono molto probabilmente collegate a tre diversi processi cognitivi che sono parte intrinseca della sinestesia: i processi sensoriali (con le aree sensoriali), i processi attentivi specialmente quelli che controllano il processo associativo (nel lobo parietale) e i processi cognitivi (controllati dalle regioni frontali del cervello). È cosa molto interessante che queste aree cerebrali dimostrino caratteristiche specifiche anatomiche, come evidenziato dalla Risonanza Magnetica Funzionale (fRMI). Alcuni studi hanno anche identificato specifiche caratteristiche anatomiche nelle aree cerebrali frontali. In questo modo, queste aree cerebrali, che sono fortemente coinvolte nella generazione e nel controllo delle esperienze sinestetiche, sono anatomicamente differenti rispetto a quelle dei non sinesteti (Rouw, R., Scholte, H. S., Colizoli, O. Brain areas involved in synaesthesia: A review. Journal of Neuropsychology, 5, 214–242, 2011).

Cytowic, pioniere degli studi sulla sinestesia (Cytowic, R.E., Synesthesia: Phenomenology And Neuropsychology A Review of Current Knowledge. Psyche, 2(10) 1995) ha messo a punto alcune linee guida per definire le percezioni sinestetiche che si caratterizzano per essere:

- Involontarie: le percezioni sinestetiche avvengono in maniera autonoma e involontaria ogni volta che il sinesteta percepisce uno stimolo specifico; L’assunzione di droghe allucinogene (come l’LSD, la mescalina e, in alcuni casi, la marijuana) può determinare l’insorgenza di sinestesie legate all’effetto delle sostanze assunte. Anche il danno cerebrale ischemico può provocare fenomeni sinestesici.

- Proiettate verso l’esterno: le percezioni sinestetiche vengono vissute come percezioni esterne e reali, non immaginarie e non come percezione interna (per esempio quando si immagina un colore, un sapore);

- Durevoli: le percezioni sinestetiche sono costanti nel tempo; per esempio, ogni volta una persona associa la visione di un quadro ad un determinato sapore, questa associazione rimane costante per molto tempo;

- Generiche: le percezioni sinestetiche sono spesso limitate a stimoli generici –colori, linee, forme e raramente coinvolgono percezioni complesse, come ad esempio una stanza piena di persone;

- Emotive: le percezioni sinestetiche possono provocare reazioni emotive, per esempio sensazioni piacevoli.

Sinestesia, audizione colorata e genio creativo

Nonostante si tratti di una condizione potenzialmente comune a tutte le persone, il fenomeno sinestetico interesserebbe solo il 4% circa della popolazione e di questa piccola percentuale la maggior parte sarebbe costituita da artisti, i quali in particolare si trovano tendenzialmente in una situazione di “audizione colorata”. Solo per citarne alcuni, tra tali soggetti possiamo ricordare il compositore Olivier Messiaen, il pittore e musicista lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, ma anche i celebri Van Gogh (Fig. 3a) e Vasilij Vasil’evič Kandinskij (Fig. 3b). Quest’ultimo – come da lui stesso precisato nel suo libro Lo spirituale nell’arte e menzionato anche nel romanzo La donna che ascoltava i colori di Kelly Jones – affermava di poter sentire la voce dei colori, che per lui erano suoni ed entità vive. Tra gli altri personaggi noti capaci di sinestesia non possiamo dimenticare anche il fisico vincitore del premio Nobel Richard Feynman, lo scrittore Vladimir Nabokov, i cantanti Billie Eilish, Stevie Wonder e Pharrell Williams, gli attori Geoffrey Rush e Marylin Monroe e il filosofo Ludwig Wittgenstein.

Invece, per il compositore russo Aleksandr Nikolaevič Skrjabin la sinestesia era fonte di “sperimentazione”. L’artista, infatti, era molto interessato agli effetti psicologici che la connessione contemporanea di suoni e colori determinavano sul pubblico. In particolare, sosteneva che quando si percepiva il colore giusto con il suono corretto si creava “un potente risonatore psicologico per l’ascoltatore”.

Sebbene l’idea secondo cui possa esserci una qualche forma di correlazione fra sinestesia e creatività sia piuttosto affascinante, senza un reale confronto tra la prevalenza di sinesteti in una popolazione di creativi rispetto alla popolazione generale, queste affermazioni non risulterebbero avere nel complesso alcun fondamento scientifico. In uno dei pochi studi effettuati (Mulvenna, C. and V. Walsh, Synaesthesia. Curr Biol, 2005. 15, 11 2005), condotto su 192 sinesteti, i risultati sembrano mostrare una prevalenza di sinestesia in un sottogruppo di artisti. Allo stesso modo, un’altra ricerca (Domino, G., Synaesthesia and creativity in fine arts students: An empirical look. Creativity Research Journal, 17-29, 1989), ha rilevato un’incidenza del 23% di sinesteti in una popolazione di 358 studenti dell’Accademia delle Belle Arti. Un risultato certamente superiore rispetto all’incidenza nella popolazione generale.

Ad ogni modo, nessuno di questi studi sembra volersi sbilanciare su particolari conclusioni. Semplicemente, è possibile constatare che i sinesteti, proprio in virtù del rapporto sensoriale che hanno con colori e suoni, sono più propensi a frequentare istituti d’arte. Questo, però, non significa eccellere in doti creative. Possiamo concludere che la tendenza dei sinesteti ad essere più impegnati in attività artistiche può indicare una potenziale relazione tra sinestesia e creatività.

Conclusioni

La mente umana è un complesso rompicapo caratterizzato da innumerevoli processi logici e associazioni differenti. In alcuni soggetti le reti di connessione possono essere più intricate rispetto ad altri e determinare così particolari percorsi sensoriali, tra loro assai differenti. Il fenomeno della sinestesia ci porta quindi a percepire la realtà come un mosaico di interpretazioni soggettive e infinite sfumature, frutto delle diverse combinazioni e affascinanti interazioni tra i sensi.

Come echi che a lungo e da lontano

tendono a un’unità profonda e buia

grande come le tenebre o la luce

i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.

(Charles Baudelaire)

Veronica Elia

Occhiocapolavoro

Dott. Giuseppe Trabucchi – Medico Chirurgo – Specialista in Clinica e Chirurgia Oftalmica

P.IVA 02128970031 – C.F. TRBGPP59D30E463K

Iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi di Milano n. 25154