Alla scoperta della Luna: dalla Mesopotamia a Galileo Galilei. La nascita della Scienza Moderna

Il rapporto tra la Luna e l’uomo affonda le sue radici nell’antichità, assumendo da sempre un ruolo significativo nell’evoluzione delle culture e delle credenze di ogni epoca. Determinante, insieme al Sole, nell’alternare il giorno e la notte, la Luna è da sempre uno strumento indispensabile per l’orientamento dei viaggiatori e, al contempo, un fenomeno spettacolare capace di suscitare stupore con i fenomeni suggestivi e meravigliosi che la contraddistinguono, come l’eclissi lunare, oggetto di numerose teorie ed opinioni e anche fonte di varie superstizioni.

La profonda attenzione che l’uomo ha da sempre manifestato nei confronti della Luna ha ispirato tra gli altri anche il famoso poeta Giacomo Leopardi, il quale nella sua poesia “Alla Luna” inneggia a lei come a una sorta di amica che accompagna la vita di ognuno di noi.

Fin dall’antichità, l’uomo ha dedicato molto tempo e attenzione nello studio dei fenomeni legati alla Luna, cercando di comprenderne i movimenti, i relativi cambiamenti di forma, che per la loro ciclicità assumono il nome di “fasi lunari”, e gli spostamenti nel cielo notturno con il trascorrere delle stagioni.

Tale profonda osservazione ha senza dubbio influenzato anche l’evoluzione linguistica del termine “Luna”. Consideriamo infatti che nel greco antico la Luna era definita con il maschile “μήν”; termine che successivamente ha dato origine alla parola “mēns”, derivata dalla radice indoeuropea meh, che significa «misurare». La Luna, infatti, rivestiva anticamente un ruolo fondamentale nella misurazione del tempo; non è un caso che nelle fonti antiche la parola μήν veniva usata generalmente per indicare il «mese».

Facilmente osservabile ad occhio nudo, la Luna emana una luce bianca che, in assenza di nuvole, può funzionare come una lampada accesa nel buio dell’oscurità (Fig. 2), illuminando il nostro modo di vedere il mondo circostante e suscitando una ininterrotta curiosità e un desiderio di scoprire e svelare alcuni dei suoi misteri.

La storia dello studio e conoscenza della Luna è un viaggio millenario, dalle prime civiltà che ne osservavano i movimenti, fino al momento epocale in cui, nel 1969, l’uomo, spinto dalla sfida di trovare nella Luna una seconda dimora per gli abitanti della Terra, mise piede sulla sua superficie.

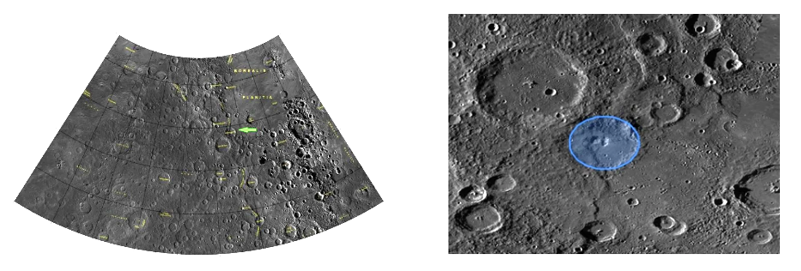

Per scoprire le origini di questa storia, dobbiamo tornare indietro di circa 4000 anni, in Mesopotamia, fulcro di civiltà e conoscenza, e ricordare la sacerdotessa e astronoma Enḫeduanna. Principessa della più importante dinastia della Mesopotamia, la dinastia Akkad, fondata da suo padre re Sargon I, fu nominata dal padre Gran Sacerdotessa del tempio del dio Nanna, il dio della Luna, uno dei più venerati santuari del Paese di Sumer, nella città di Ur. Si dice che Enḫeduanna fosse, oltre a una religiosa di spicco, anche un’eccellente astronoma. Grazie all’esperienza maturata dagli astronomi babilonesi, studiò con precisione i movimenti delle stelle e i fenomeni delle eclissi, basandosi sul ciclo di Saros, un periodo di circa 18 anni al termine del quale Sole, Terra e Luna si trovano quasi esattamente nella stessa posizione, permettendo così la ripetizione delle eclissi solari e lunari (Palumbo V., L’epopea delle lunatiche. Storie di astronome ribelli, a cura di M. Temporelli, Hoepli, 2018). Le intuizioni di Enḫeduanna hanno contribuito a stilare il calendario usato dalle sacerdotesse e sacerdoti assiro-babilonesi ed è ancora oggi usato per stabilire la data certa di eventi religiosi come la Pasqua cristiana e quella ebraica. La riconoscenza verso Enḫeduanna può essere desunta dal fatto che uno dei crateri presenti sulla superficie di Mercurio (Fig. 3) porta il suo nome (Cratere Enheduanna, su Gazetteer of Planetary Nomenclature, United States Geological Survey).

Uno dei racconti più affascinanti relativi alla Luna viene riportato da Erodoto, il quale racconta di Talete di Mileto, filosofo e astronomo greco che predisse un’eclissi lunare. Durante una battaglia tra Medi e Lidi si verificò un’eclissi, che impressionò così tanto entrambe le parti degli schieramenti da indurle a interrompere il combattimento. Erodoto attribuisce a Talete l’annuncio agli Ioni di tale fenomeno, precisando che ne aveva previsto l’anno. Le fonti antiche collocano questa eclissi tra la 48ª e la 50ª olimpiade; l’ipotesi che ha riscosso più consensi tra gli storici moderni è che l’eclissi citata da Erodoto sia l’eclissi totale verificatasi il 28 maggio 585 a.C. (Giovanni Reale (a cura di), I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther Kranz, Milano, Bompiani, 2006). Il racconto di Erodoto ha indotto molti a pensare che Talete sapesse perché le eclissi si verificavano.

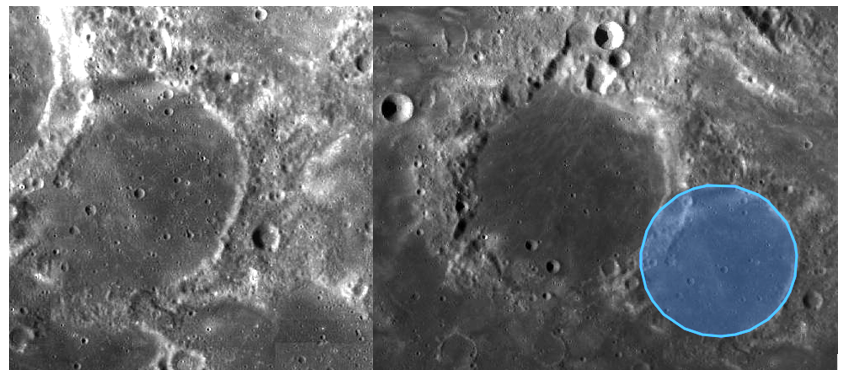

Un’altra figura fondamentale nello studio della Luna è il brillante astronomo e matematico egiziano Ibn Yunus. Nato in Egitto nel 950 e vissuto durante il regno dei Fatimidi, dai quali era sostenuto per le sue ricerche, Ibn Yunus ha sviluppato le “Tavole Hekenite”, un lavoro di spiccata importanza per l’astronomia, tratta infatti di un insieme di tavole di astronomia sferica (con l’indicazione dell’elenco di eventi astronomici come l’eclissi lunari e solari) utili a calcolare il tempo liturgico. In quel tempo, infatti, era molto importante per la religione musulmana la conoscenza della luna e del sole per determinare i tempi di preghiera durante l’anno (come, ad esempio, per individuare l’inizio e la fine del digiuno del mese lunare di Ramadan). Il calendario lunare musulmano richiedeva che i nuovi mesi fossero determinati dall’effettiva visibilità della falce lunare piuttosto che dalla durata del mese lunare, quindi era necessario conoscere una serie di dettagli diversi come la distanza della luna dal sole per determinare quando diventava visibile. In riconoscimento delle sue teorie, gli è stato dedicato un cratere della Luna (Fig. 4), che porta il suo nome (DA King, Ibn Yunus sulla visibilità della falce lunare, J. Hist. Astronom. 19 (3) (1988), 155 – 168). Ciò evidenzia l’importanza del lavoro svoto dall’astronomo nella comprensione dei moti celesti.

Ibn Yunus pone le basi del passaggio tra la scienza del mondo antico e la modernità, dimostrando come la Luna, oltre al suo fascino, fosse un elemento fondamentale per il progresso scientifico e culturale.

Il passo decisivo per tale transizione si deve, come tutti sappiamo, a Galileo Galilei e alla sua genialità. Durante il periodo di insegnamento presso l’Università di Padova, grazie al supporto della Serenissima Repubblica di Venezia, alla conoscenza e maestria dei vetrai veneziani nella molatura delle lenti, Galileo nel 1609 riuscì a costruire un telescopio rivoluzionario (Fig. 5), provvisto di un potere di ingrandimento di 20/30 volte, quindi ben più potente di quelli prodotti nei Paesi Bassi, la cui potenza si attestava intorno “solo” ai 4 ingrandimenti (Strano Giorgio “Il Telescopio di Galileo” Giunti, 2008).

La capacità di tale strumento gli consentì di osservare il cielo in modo completamente diverso. Uno degli oggetti che studiò attentamente fu la Luna, realizzando una delle scoperte più importanti e radicali della storia dell’uomo. Infatti, contrariamente alla credenza tradizionale aristotelica che considerava gli oggetti celesti, compresa la Luna, come perfetti e immutabili, Galileo, grazie al suo telescopio, scoprì irregolarità sulla superficie lunare: macchie e ombre permanenti, causate da montagne e crateri, superando così l’idea della Luna come una sfera liscia e uniforme e cogliendone una maggiore somiglianza con la Terra. Tale scoperta fu documentata nell’opera “Il messaggero delle stelle”.

La lungimiranza del suo pensiero gli consentì una seconda scoperta sorprendente, sempre in relazione alla Luna, spiegando il bagliore che la caratterizza. Nell’opera “Sul candore della Luna”, infatti, l’astronomo pisano chiarisce come il bagliore della Luna sia il riverbero della luce solare sulla Terra.

Quelle descritte sono “solo” due fra le osservazioni rivoluzionarie (come i satelliti di Giove e le fasi di Venere) che portarono Galileo a sostenere il modello copernicano dell’universo eliocentrico, secondo cui è la Terra che ruota attorno al Sole, in contraddizione rispetto al modello geocentrico tolemaico allora prevalente, che invece poneva la Terra al centro del sistema solare.

Le risultanze delle osservazioni di Galileo trovarono poi un definitivo inquadramento nell’opera pubblicata nel 1632 col titolo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”, in cui Galileo difese e supportò con forza le sue teorie. Tale opera scientifica, però, come sappiamo, costò allo scienziato la condanna del Sant’Uffizio.

Galileo Galilei con le sue scoperte e attraverso una metodologia empirica – nota come “il metodo sperimentale” – ha gettato le basi della Scienza moderna così come la intendiamo oggi (Paolo Rossi “La nascita della scienza moderna in Europa” Laterza 2005). Il suo contributo è il frutto di un lungo e difficile lavoro che ha avuto la capacità e l’audacia di accendere la scintilla in un Europa soggiogata dal peso della Chiesa Romana e “scuotere” le menti, nonché il coraggio di assumersi la responsabilità di presentare ad un “mondo ostile” le proprie conclusioni, favorendo con forza un cambiamento epocale.

Questa breve galleria di personaggi che hanno contribuito con le loro scoperte a migliorare nel corso dei secoli la conoscenza del pianeta Luna può darci solo una piccola idea di quanta sia la forza di questa luce nel cielo notturno, e quanto essa abbia da sempre legato a sé la curiosità dell’uomo.

L’astro più amato dagli artisti e dai poeti incontra così il suo più illustre osservatore: l’occhio di Galileo.

“Il più nobil occhio, che abbia mai fabbricato la natura”.

(Luca Perri. Prefazione “Sul Candore della Luna”)

Occhiocapolavoro

Dott. Giuseppe Trabucchi – Medico Chirurgo – Specialista in Clinica e Chirurgia Oftalmica

P.IVA 02128970031 – C.F. TRBGPP59D30E463K

Iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi di Milano n. 25154